下篇 :“將帥一心”立制度 “根、本”模式闖綠茵

上海足壇一直是國內足壇的風云之地。在徐根寶帶領上海東亞隊提前沖超后,上海足壇今后或許會擁有三支中超球隊。

然而,目前正在征戰中超的兩支球隊,上海申花雖招招豪擲千金、處處引人注目,卻褒貶不一讓無數球迷“愛之深、恨之切”;而游走上海足壇之外多年的上海申鑫雖然低調回到故土,卻終因實力與財力皆遜,目前聯賽積分排名倒數第二、下賽季中超之位岌岌可危。正因如此,徐根寶蟄伏十二載帶領一支沒有大牌外援、沒有風光球星的青年軍成功沖超,讓球迷們頓感振奮又心酸。

在位于上海崇明島的根寶足球基地,徐根寶不愿意過多評論申花和申鑫的表現,他只是認真地告訴記者:自己會如何管理球隊和球員?會以何種模式來發展足球?中國足球的未來又該從何處著力?

立人:“將帥一心”才能眾志成城

“好的球隊必須有很強的凝聚力,只有‘將帥’和,才有凝聚力。這其中,‘帥’起著非常重要的作用。”談起如何帶出一支青年軍一路從中乙聯賽殺入中超,徐根寶頗有心得,“作為一名主帥,你一定要有能力把球隊捏在一起,使得球員戒掉嬌氣和脾氣,放下架子,踏踏實實把球踢好。”

徐根寶說,要管好別人,先管好自己,勝不驕敗不餒。“雖然現在我們打進了中超,但是我一直告誡自己,不能驕傲。我曾經驕傲過,主要表現在工作上太自信、盲目自信,把困難想簡單了。”他說,那時候自己嘗到了苦頭,也明白了,一支球隊每次走上一個新的臺階時,都是最危險的時候,“這個時候一定要把工作做細、做扎實。”

都說徐指導以嚴著稱,信奉“嚴師出高徒”,而他自己卻說,自己是“胡蘿卜加大棒”一起上的。“第一就是要端正他們的思想,告訴他們訓練是為自己練的,沖超也是為了自己的前途。我一方面不斷去激勵他們,帶著他們不斷往前走,讓他們有信心,有希望;另一方面,我把他們訓練得很苦,去磨他們的意志品質,讓他們靠自己的毅力去堅持,去學會自己戰勝自己。”

光嘴上說說,可能轉頭就忘了,要堅持“將帥一心”,還得立下規矩,徐根寶于是征求大家的意見,制定了明確的球隊獎懲制度。

“獎或罰、表現好和壞,決不能憑自己的喜好來。在東亞,工資和本事掛鉤、獎金和表現掛鉤,不能打擊他們的積極性,也不能讓青年球員變成暴發戶。”徐根寶介紹說,他在隊中實行的是類似于企業“基本工資+績效工資”的薪資模式,讓青年球員們對自己有個清醒的認識。

“錢拿多了,尾巴就收不住了。所以我說,中國足球允許有球星,但不允許搞特殊。誰要耍大牌,我就把他‘關’掉。”對于自己嚴格的管理,徐根寶頗為得意。

立隊:沒有“根寶模式”、只有“根、本”模式

足球應該遵照什么樣的模式?一支隊伍應該形成什么樣的風格?

徐根寶總結了兩個字:根、本。“別人說我把一幫娃娃帶成這樣,是一套‘根寶模式’,其實我想了想,我搞的是‘根、本模式’。”他說,“培養青少年球員就是‘根’,爭取聯賽更高的平臺就是‘本’。”

在徐根寶看來,“‘根’就是發現足球‘苗子’,我從各個地方挖掘出來,一點一點地培養,沒有了這個‘根’,其他一切都是空談。我來崇明,建足球基地,把這些‘苗子’帶起來,就是要扎好這個‘根’。”徐根寶說,“‘搶逼圍、接傳轉’,這些技術、意識和風格,也要教給他們,這些是我的‘根’要汲取的養分,要明白足球不是瞎踢亂踢。”

“但是光有‘根’是不行的,因為你要解決輸送、展示的問題。到了2006年,我開始有了‘本’,這個‘本’就是平臺,就是舞臺。我的成功就是因為有了一個‘根’和‘本’,既有青少年又有平臺,給球員鍛煉,成才了就會有人來買,拿到錢再去培養下一批,再給他們開創新的平臺,循環往復。”徐根寶呷一口茶,頗有些意味深長。

他說,一個好的俱樂部,既源于風格之路、重視提高球員的足球訓練水平,也需要遵循俱樂部發展之“路”,即有平臺,有規則,按勞分配。或許,這便是徐根寶所要打造的“中國曼聯”的框架藍圖,而事實至少證明了,在金元足球盛行一時的中國職業足球圈里,徐根寶的“根、本”模式獨樹一幟,也初見成效。

立足:中國足球再不可“舍本逐末”

即使一時沖超成功有些樂在其中,但徐根寶始終沒忘記自己所處的大環境:中國足球。

“眼下的中國足球,我感覺是在‘舍本逐末’。”徐根寶快言快語,“現在我們的‘根’不行,不重視青少年足球的培養,所以青少年足球水平不高。因此到了‘本’,也就是中超聯賽,就要花大價錢去買外援,可是買了外援,對你本土球員的提高又能有多少呢?”

他說,自己一直有這樣的觀點,上海要有一支最強的隊伍,而且它最好是以國內球員為主的,不是只靠買幾個好的外援,“就像日本、韓國那樣,人家也買外援,但人家最終是以國內球員為主,而且國家隊的水平穩步上升。”

對于中國足球,徐根寶雖然嘆息,卻也留有期待。“中國足球的大環境,對身處其中的每一支球隊都很重要。這個大環境好,制度健全,才能激發大家更好地去踢球。我們就需要去打造這樣的大環境,這需要所有足球圈的人,真正以搞好足球為目標。”

他甚至還說,自己搞足球學校,也只是探索年輕球員培養的一種道路,類似于廣州恒大的足球學校、大連萬達送青少年球員到國外培養等等不同的道路,都是非常好的探索。

“關鍵是,有越來越多的人愿意為中國足球去做事情,這是好的。做總歸比不做好,至于將來做成什么樣,我只想說兩個字,就是‘堅持’。我們只有在‘根’上多下點力氣,將來才可能在外援上少花一點成本。”

“沒有家長愿意讓孩子踢球?”徐根寶有些夸張地笑起來,“這不怪任何人。想想上世紀90年代吧,那會兒甲A聯賽多火,來踢球的孩子源源不斷。為什么?因為看得到希望。”

來源:新華網(記者 朱翃 羅爭光) 編輯:寧波

韓國最火電競女神阿英空降中國 與水果同臺直播胸器驚人

韓國最火電競女神阿英空降中國 與水果同臺直播胸器驚人  韓國電競女主播爆紅 不協調魔鬼身材J杯吸睛(組圖)

韓國電競女主播爆紅 不協調魔鬼身材J杯吸睛(組圖)  趙薇范冰冰敢于剃光頭才是真美女 最后一張讓人心疼

趙薇范冰冰敢于剃光頭才是真美女 最后一張讓人心疼

世界上最土豪的狗竟是被遺棄后王思聰收養的?

世界上最土豪的狗竟是被遺棄后王思聰收養的?  中科大推機器人女神 胸大貌美兼具智慧

中科大推機器人女神 胸大貌美兼具智慧  86版《西游記》里女妖精歸宿好過大明星

86版《西游記》里女妖精歸宿好過大明星

太像了!這些明星真的不是一個媽生的?

太像了!這些明星真的不是一個媽生的?  他比朱軍還牛 和董卿相愛過 因一句話被封殺

他比朱軍還牛 和董卿相愛過 因一句話被封殺  韓女主播爆紅 不協調魔鬼身材J杯吸睛

韓女主播爆紅 不協調魔鬼身材J杯吸睛

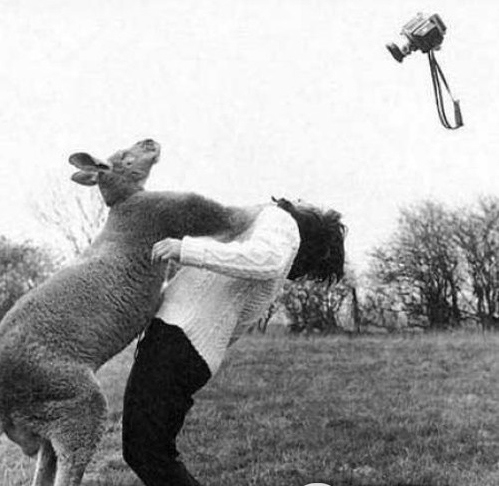

驚險!動物襲擊人類的恐怖瞬間

驚險!動物襲擊人類的恐怖瞬間  震驚!揭“爾康”周杰被陳道明封殺娛樂圈真相

震驚!揭“爾康”周杰被陳道明封殺娛樂圈真相  小偷半夜行竊未遂 掉進排污池被泡4小時

小偷半夜行竊未遂 掉進排污池被泡4小時

江西高校“食堂女神”走紅 網友:別人的學校

江西高校“食堂女神”走紅 網友:別人的學校  百萬甲蟲占領阿根廷海灘 居民形容:一片漆黑

百萬甲蟲占領阿根廷海灘 居民形容:一片漆黑  蝙蝠俠聯同新戰車亮相香港

蝙蝠俠聯同新戰車亮相香港

讓人心靈震驚的圖片 你能堅持看到第幾張?

讓人心靈震驚的圖片 你能堅持看到第幾張?  滿屏荷爾蒙!二戰美軍與美女打鬼子插畫

滿屏荷爾蒙!二戰美軍與美女打鬼子插畫  太像了!這些明星真的不是一個媽生的?

太像了!這些明星真的不是一個媽生的?